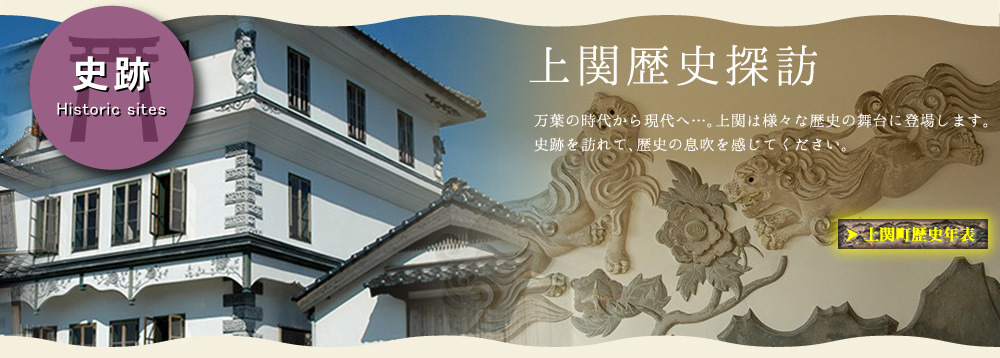

1.四階楼(国指定重要文化財)

1879年(明治12年)幕末に活躍した元第二奇兵隊書記小方謙九郎が建てた擬洋風建築木造4階建ての建造物です。擬洋風建築とは日本の大工が自分達の技術で西洋の外観などを模した和洋折衷の建物をいいます。棟梁は地元室津の吉﨑治兵衛。

この建物は取引先の人々や船主らを商売上もてなすために建てられたものです。後に旅館として使われました。

四隅の柱が一階から四階まで貫いていて、内外壁に施された見事な雲龍や鳳凰、唐獅子牡丹などの鏝絵と四階大広間のステンドグラスとの組み合わせなどが、この建物の独特の雰囲気を作り出しています。

●唐獅子牡丹の鏝絵(3階) ●鳳凰の鏝絵とステンドグラス(4階)

2.「朝鮮通信使船上関来航図」(1764年)ユネスコ世界の記憶遺産登録(教育委員会寄託)

通信使にかかわった超専寺所有のこの絵図(通常非公開)には、6隻の通信使船と萩藩の警護船が描かれています。左上部に高官の宿舎となった「御茶屋」、左中央に「唐人橋」、中央上部に「旧上関番所」が描かれています。

上関は江戸時代、北前船、参勤交代の九州諸大名、朝鮮通信使などの船の往来で萩藩の重要な港として活気を呈していました。

2017年(平成29年)、「朝鮮通信使に関する記録‐17世紀~19世紀の日韓間の平和構築と文化交流の歴史」がユネスコ「世界の記憶」に登録されました。この絵図はその登録リストに含まれています。

※上関町総合文化センターにてレプリカを常設展示しています。

●御茶屋石垣

3.旧上関番所(県指定有形文化財)

旧上関番所は港の警備、見張りの他、越荷会所で扱う積荷の検査や運上銀(税金の一種)徴収なども行っていました。

番所は1632年(寛永9年)四代に置かれましたが、建物の破損が著しかったため1711年(正徳元年)、上関に移されました。建物は朝鮮通信使来聘時に建てられた仮番所を萩藩の番所として、赤間関(下関市)の番所の規模に準じて改築され、刺股(さすまた)、槍、鉄砲などが備えられました。朝鮮通信使上関通行のとき、番所には弓組、鉄砲組の者が詰め、市中の見廻りを行いました。

当初は海岸沿いにありましたが、平成8年現在地に移されました。平成14年には、番所の敷地内に朝鮮通信使来航記念詩碑が建立されました。詩文には、9回目の通信使が上関に寄港した際、朝鮮側の製述官(外交官)、申維翰(しんゆはん)が上関での歓待を喜んだ心情が詠み上げられています。

●番所屋内 ●詩文碑

4.上関城跡(現・城山歴史公園)

上関城は、南北朝時代から戦国時代にかけて村上水軍の海城でした。

この城は現愛媛県今治市宮窪(みやくぼ)を本拠とした能島(のしま)水軍、村上義顕(よしあき)が、この地に海関を設け、代々居城しました。

この地は瀬戸内海の交通上、西端の要衝である上関海峡という「関」を見張る上で絶好の立地条件でした。

上関城はそうした機能と徴税権行使のため築城され、城兵は上関海峡を通る船から帆別銭(ほべつせん)や荷駄銭(にだせん)を徴収して免符(めんぷ)を発行しました。

1551年(天文20年)、陶(すえ)氏の廻船がこうした上関城の“掟(おきて) ”を無視し、将軍家献上の米を船に積み、現周防大島町浮島(うかしま)を本拠とする宇賀島(うかしま)水軍の警固の下、上関城を銃撃して通航しました。

城では早船をもって本拠に連絡し、三島(さんとう)村上水軍(能島/のしま・来島/くるしま・因島/いんのしま)から兵船を発し、陶氏の船を安芸蒲刈(かまがり)の瀬戸で迎撃しました。その後も、宇賀島水軍と村上水軍との間で勢力争いがありました。

1588年(天正16年)、豊臣秀吉の海賊禁止令により、能島・来島・因島の三島村上氏は海上支配権を失い、上関城は廃城されていったものと推定されます。

この城山は、平成10年度に発掘調査が行われ、その後、公園として整備されました。

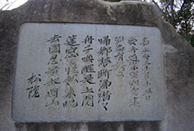

5.吉田松陰詩碑

明治維新の原動力となった吉田松陰(1830-1859)は、1853年(嘉永6年)2月2日に江戸遊学の途上、室津に立ち寄り、室津の日和山を見学しました。同年10月、ロシアの軍艦に乗り込むため、江戸から長崎に向かう途中、再び室津に立ち寄っています。上関大橋たもとに立つ石碑には10月の寄港時に詠んだ詩が刻まれています。また、かねてから小方市右衛門(謙九郎の養父)と親交があり、1858年(安政5年)には市右衛門の木刀にも詩を書き残しています。

![]()

![]()

●詩の意味 ●松陰が木刀に書いた詩の石碑

故郷に帰っている夢をみて涙をこぼしていた時、船頭が「上関についたぞ」と大声を出したので目が覚めた。夢が夢だったので船室から起き上がるのが遅かったといって怪しまないでほしい。それに、今晩は、室津に泊まって明日は九州。これで長州の土地も見おさめになる。ふるさとの山に未練がないといえばうそになるが、くにを捨てたのだから故郷の山を見るのは忍びなくつらい。

6.平家塚(室津大津地区)

1185年(元暦2年)年中旬、室津半島周辺で源平周防国合戦が行われ、多くの平家の武将が討死しました。この積石塚は、平家の有力武将の墓と推定され、800年以上、代々地元住民により手厚く守られています。

![]()

![]()